≫トップページ

≫ Q‐Uについて

Q‐Uについて

About Q-U

楽しい学校生活を送るためのアンケート「Q-U」結果の解釈と活用について

(2004年7月財団法人応用教育研究所発行 応研レポートNO.70 より)

1.調査法による児童生徒理解の必要性

教師の意図したかかわりとその児童生徒の受け止め方、教師から見た児童生徒の実態と彼らの内面には、必ずギャップがある。それを忘れると、「私はAという内容の育成をめざして、児童生徒を指導したつもりだ」ということが、「Aという指導を児童生徒は受けた」と飛躍して認識してしまう。「普通の生徒が突然暴れた」というのも、教師には普通に見えただけなのかもしれない。このギャップに教育実践上の盲点が生じる。

「児童生徒が変わってきて従来のように教育実践が展開できない」「最近の児童生徒は何を考えているのかわからない」と嘆くのは、このギャップが大きくなっている可能性が高い。このギャップを小さくするためには、児童生徒の本音の部分の考えや心情を把握する手段が必要になる。

調査法は児童生徒の本音の心情を質問紙を用いて調査し、その結果から児童生徒理解を深めるものである。「児童生徒がいじめ被害と感じた時点で、教師は具体的な援助をする必要がある」という文部省(旧)の指摘からは、児童生徒への対応に調査法の活用も必要なことが示唆される。このような考え方はいじめ問題だけでなく、全ての学校教育の場面で意識されるべきだといえよう。

●実践するために理解したいこと

教師が教育実践に調査法から得た資料を活用するためには、①児童生徒の個々の特性・心情面 ②学級集団の実態 ③教師の指導をどうとらえているか、の三点の把握が必要である。そして、①と②はつねに統合して理解していくことが大事である。つまり、個人、学級集団、個人と学級集団の関係の三つの側面からの理解である。「一対一で話すと素直なのに、集団の中にいると反抗的なのよね」という教師の嘆きは、当然のことなのである。したがって、①と②を統合して、特定の場面における児童生徒個々の行動や態度を理解しなくてはならないのである。

2.実践に活用できる尺度とは

教師は教育実践に調査法を積極的に活用しているとはいえない。それは、(ア)どのような測定尺度があるのかわからない。(イ)測定尺度の実施と集計に時間がかかる。(ウ)特別な専門知識がないと、調査結果を実践に活用できない。(エ)性格や知能などの調査結果が具体的な実践に生かせない、といった要因があるためであろう。

このような問題点を考慮し、調査法で把握したい三つの視点の①と②が同時に理解でき、かつ実践に活用しやすい尺度を筆者は開発した。「たのしい学校生活を送るためのアンケートQ-U」である。本尺度は、「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」と「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート」の二つからなる。二つの尺度は、児童生徒個々の理解だけではなく、指定された図表の中に学級の児童生徒一人ひとりをプロットすることにより、学級集団の全体像を把握できる。つまり、個人、学級集団、学級集団と個人の関係、の三つの側面の理解が同時にできる。以下二つの尺度について順に説明しよう。

なお、小・中学生それぞれ一万二千人強、三百五十学級のデータをもとに作成されているので、担任する学級の児童生徒個々の実態や、学級集団の状態をより客観的に分析することができる。

3.「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」の内容と活用方法

学級集団が児童生徒にとっていごこちのよい居場所になれば、学級集団への適応感が高まるだけでなく、諸々の活動に主体的に取り組む意欲につながる。児童生徒が所属する学級集団をいごこちがよいと感じるのは、(1)トラブルやいじめなどの不安がなくリラックスできている。(2)自分が級友から受け入れられ、考え方や感情が大切にされていると感じられる。という二つが満たされたときである。

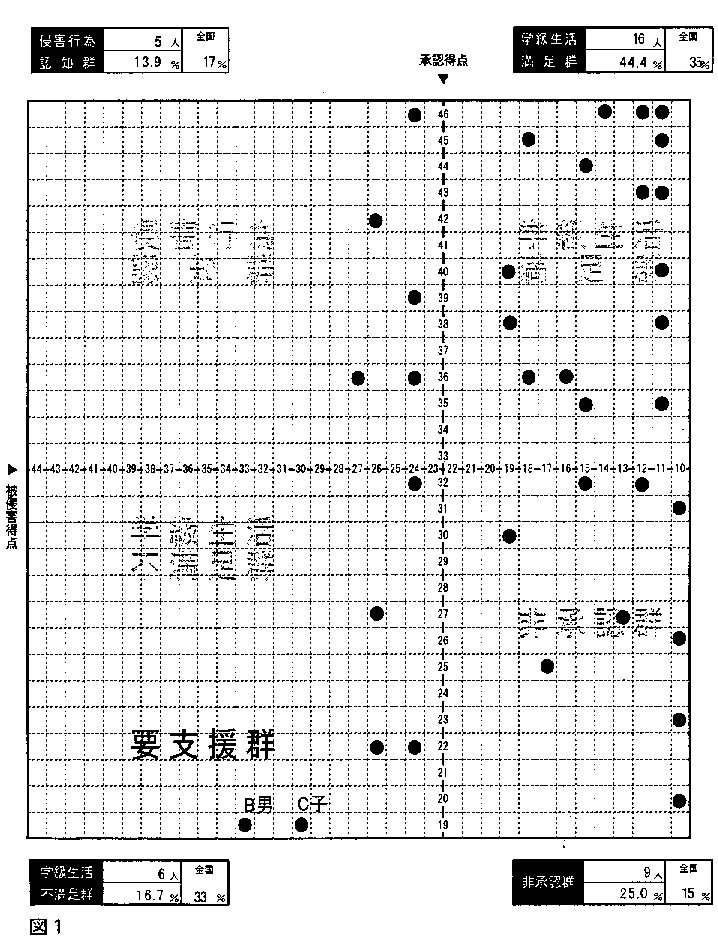

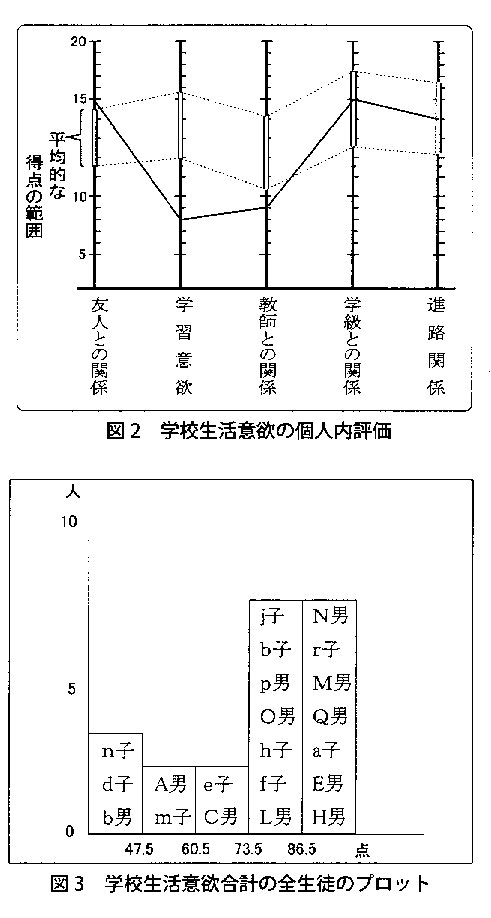

この二つの視点(被侵害得点、承認得点)を座標軸にして、児童生徒を四つのタイプに分けて理解するのである。

① 被侵害得点が低く、承認得点が高い児童生徒は、学級内に自分の居場所をもち、学級生活や諸々の活動を意欲的に送っている考えられる(学校生活満足群)。

したがって。この群の児童生徒は、現状をより快適に維持できる、より広い領域で活動できるような援助をすればよいと思われる。

② 被侵害得点と承認得点がともに低い児童生徒は、不安となる出来事もないかわりに学級内で認められることもなく、学級生活や諸々の活動に意欲が見られない。教師にとっても注目することが少ない児童であろう(非承認群)。

この群の児童生徒には、彼らが級友から認められるような場面設定の工夫や、教師は君を見守っているよというメッセージとして言葉かけを意識して多くする必要がある。なお、この群の児童生徒は学習の定着が低い場合が多く、学習面からの対応も考えなくてはならない。

③ 被侵害得点と承認得点がともに高い児童生徒は、学級生活や諸々の活動に意欲的に取り組むが、そのプロセスでトラブルが生じてしまうこ とが多い(侵害行為認知群)。実際に深刻ないじめを受けている場合も考えられるが、本人にも自己中心的な面がある場合が多い。

この群の児童生徒がトラブルを訴えてきた場合は、単にその出来事の白黒をつけて指導するのではなく、どういう理由でトラブルになったのか、その時のお互いの感情はどうだったのかとい点を、時間をとって考えさせることが必要である。他人の気持ちを考える視点や社会性を育成するのである。

④ 被侵害得点が高く、承認得点が低い児童生徒は、耐えがたいいじめ被害や悪ふざけを受けている可能性が高い。また、本人が非常に不安 傾向が強い場合も考えられる。どちらにしても学級集団への適応感は低く、不登校に至る可能性が高い(学級生活不満足群)。

この群の児童生徒には個別の面接が早急に必要であり、具体的な対応を計画的に行っていくことが求められる。 図の学級集団の状態をみると、このクラスはトラブルが少なく学級のルールが確立していると思われる。ただ、承認得点が生徒間で差が見られることから、学級内で生徒個々が認められる分野が少なく固定していることが考えられる。たとえば、学習面などである。したがって、生徒個々がそれぞれ認められ領域の拡大や方法を工夫することが必要である。

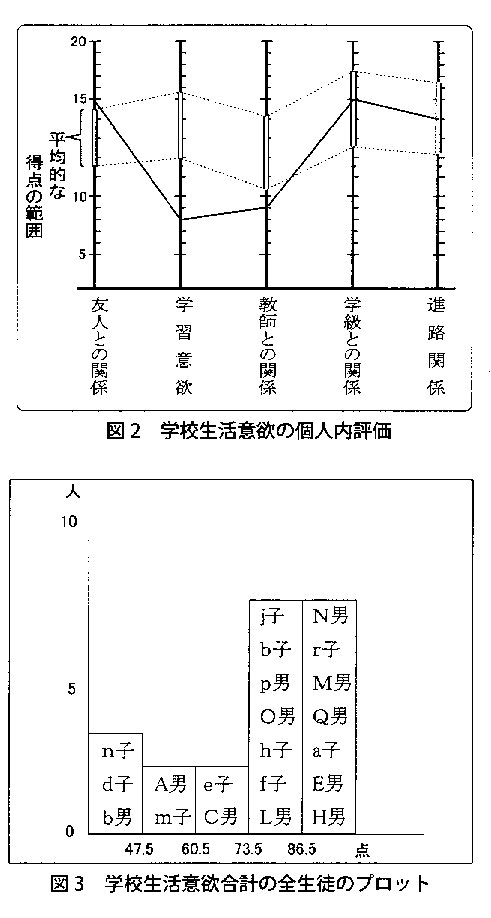

4.「やる気のある学級を作るためのアンケート」の内容と活用方法 本尺度は児童生徒の学校生活(学級生活)における意欲や充実感(スクール・モラール)を測定するものである。測定する領域は、中学生用は「友人との関係」「学習意欲」「学級との関係」「教師との関係」「進路意識」で、小学生用は前の三つの領域である。各領域の児童生徒の得点を指定された図表に記入すると、児童生徒個々の学校生活意欲の高さと、領域による偏りを理解できる。個人内評価が可能なので、教師は児童生徒個々について、配慮や意識的なかかわりが必要となる領域を把握できる。

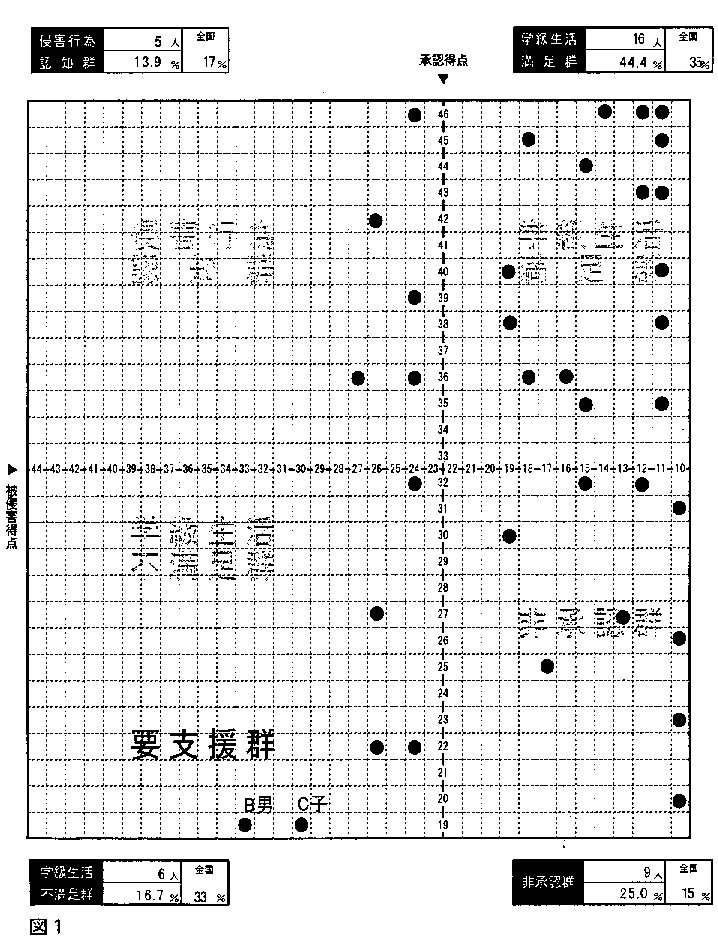

さらに、学級の児童生徒全体の各領域の得点や総合得点を図3のように整理すると、その学級全体の状態が把握できる。授業や諸活動を展開する上で、提示の方法や学習形態など工夫すべきことが示唆される。図3の学級は、全体的に意欲が高い集団である。しかし、意欲の低下した一群の生徒がおり、彼らの意欲が満たされるような面を工夫して活動にとり入れないと、彼らは孤立するか、非建設的な行動に至ることが考えられる。したがって、活動する際のレベルの設定やグループづくりに彼らが参加できるような配慮が求められる。

「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート」の各領域の得点と、「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」の承認得点と被侵害得点とは、相関が高い。したがって、併用して活用することにより、児童生徒個々や学級集団の理解がより深まり、教師の具体的な対策が見えてくる。

たとえば、B組全体の承認得点が高いのは、学級内の友だちとの関係がよいからである。仲のよい友だちがいない生徒たちは、疎外感をより感じるだろう。したがって、学級内の友だち関係が固定せず拡大するような対応が、必要である、という具合である。

紹介した二つの尺度の結果は、知能のように変動が少ないものではなく、児童生徒が学校生活を送っていく中で変化していく。したがって教師は、定期的に実施することにより、タイムリーな対応ができる。 さらに、児童生徒個人の変容や学級集団が全体としてどのような方向に形成されていくのかが推測できるので、個人や学級集団に計画的に対応できる。そして、学級集団へのかかわりを通して、児童生徒個々に対応する方法も示唆されるのである。

おわりに

自分の教育実践を勘や経験則のみに頼っている教師は、問題が生じた場合、自分や児童生徒を必要以上に責めてしまう。とくに、自分は力の無い教師なのではないかと、自分を否定的に考えてしまう。

調査法の活用は、教師に自分の教育実践を分析的に見るという態度を形成する。したがって、問題が生じた場合でも、修正すべきポイントに対応すればよいと考え、自分を否定するような極端な思考には陥らない。問題を客観的にとらえて、建設的に対応できるのである。つまり、教師が自分の心の健康を保つ方法としても、調査法の活用は有効なのである。

(2004年7月財団法人応用教育研究所発行 応研レポートNO.70 より)

1.調査法による児童生徒理解の必要性

教師の意図したかかわりとその児童生徒の受け止め方、教師から見た児童生徒の実態と彼らの内面には、必ずギャップがある。それを忘れると、「私はAという内容の育成をめざして、児童生徒を指導したつもりだ」ということが、「Aという指導を児童生徒は受けた」と飛躍して認識してしまう。「普通の生徒が突然暴れた」というのも、教師には普通に見えただけなのかもしれない。このギャップに教育実践上の盲点が生じる。

「児童生徒が変わってきて従来のように教育実践が展開できない」「最近の児童生徒は何を考えているのかわからない」と嘆くのは、このギャップが大きくなっている可能性が高い。このギャップを小さくするためには、児童生徒の本音の部分の考えや心情を把握する手段が必要になる。

調査法は児童生徒の本音の心情を質問紙を用いて調査し、その結果から児童生徒理解を深めるものである。「児童生徒がいじめ被害と感じた時点で、教師は具体的な援助をする必要がある」という文部省(旧)の指摘からは、児童生徒への対応に調査法の活用も必要なことが示唆される。このような考え方はいじめ問題だけでなく、全ての学校教育の場面で意識されるべきだといえよう。

●実践するために理解したいこと

教師が教育実践に調査法から得た資料を活用するためには、①児童生徒の個々の特性・心情面 ②学級集団の実態 ③教師の指導をどうとらえているか、の三点の把握が必要である。そして、①と②はつねに統合して理解していくことが大事である。つまり、個人、学級集団、個人と学級集団の関係の三つの側面からの理解である。「一対一で話すと素直なのに、集団の中にいると反抗的なのよね」という教師の嘆きは、当然のことなのである。したがって、①と②を統合して、特定の場面における児童生徒個々の行動や態度を理解しなくてはならないのである。

2.実践に活用できる尺度とは

教師は教育実践に調査法を積極的に活用しているとはいえない。それは、(ア)どのような測定尺度があるのかわからない。(イ)測定尺度の実施と集計に時間がかかる。(ウ)特別な専門知識がないと、調査結果を実践に活用できない。(エ)性格や知能などの調査結果が具体的な実践に生かせない、といった要因があるためであろう。

このような問題点を考慮し、調査法で把握したい三つの視点の①と②が同時に理解でき、かつ実践に活用しやすい尺度を筆者は開発した。「たのしい学校生活を送るためのアンケートQ-U」である。本尺度は、「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」と「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート」の二つからなる。二つの尺度は、児童生徒個々の理解だけではなく、指定された図表の中に学級の児童生徒一人ひとりをプロットすることにより、学級集団の全体像を把握できる。つまり、個人、学級集団、学級集団と個人の関係、の三つの側面の理解が同時にできる。以下二つの尺度について順に説明しよう。

なお、小・中学生それぞれ一万二千人強、三百五十学級のデータをもとに作成されているので、担任する学級の児童生徒個々の実態や、学級集団の状態をより客観的に分析することができる。

3.「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」の内容と活用方法

学級集団が児童生徒にとっていごこちのよい居場所になれば、学級集団への適応感が高まるだけでなく、諸々の活動に主体的に取り組む意欲につながる。児童生徒が所属する学級集団をいごこちがよいと感じるのは、(1)トラブルやいじめなどの不安がなくリラックスできている。(2)自分が級友から受け入れられ、考え方や感情が大切にされていると感じられる。という二つが満たされたときである。

この二つの視点(被侵害得点、承認得点)を座標軸にして、児童生徒を四つのタイプに分けて理解するのである。

① 被侵害得点が低く、承認得点が高い児童生徒は、学級内に自分の居場所をもち、学級生活や諸々の活動を意欲的に送っている考えられる(学校生活満足群)。

したがって。この群の児童生徒は、現状をより快適に維持できる、より広い領域で活動できるような援助をすればよいと思われる。

② 被侵害得点と承認得点がともに低い児童生徒は、不安となる出来事もないかわりに学級内で認められることもなく、学級生活や諸々の活動に意欲が見られない。教師にとっても注目することが少ない児童であろう(非承認群)。

この群の児童生徒には、彼らが級友から認められるような場面設定の工夫や、教師は君を見守っているよというメッセージとして言葉かけを意識して多くする必要がある。なお、この群の児童生徒は学習の定着が低い場合が多く、学習面からの対応も考えなくてはならない。

③ 被侵害得点と承認得点がともに高い児童生徒は、学級生活や諸々の活動に意欲的に取り組むが、そのプロセスでトラブルが生じてしまうこ とが多い(侵害行為認知群)。実際に深刻ないじめを受けている場合も考えられるが、本人にも自己中心的な面がある場合が多い。

この群の児童生徒がトラブルを訴えてきた場合は、単にその出来事の白黒をつけて指導するのではなく、どういう理由でトラブルになったのか、その時のお互いの感情はどうだったのかとい点を、時間をとって考えさせることが必要である。他人の気持ちを考える視点や社会性を育成するのである。

④ 被侵害得点が高く、承認得点が低い児童生徒は、耐えがたいいじめ被害や悪ふざけを受けている可能性が高い。また、本人が非常に不安 傾向が強い場合も考えられる。どちらにしても学級集団への適応感は低く、不登校に至る可能性が高い(学級生活不満足群)。

この群の児童生徒には個別の面接が早急に必要であり、具体的な対応を計画的に行っていくことが求められる。 図の学級集団の状態をみると、このクラスはトラブルが少なく学級のルールが確立していると思われる。ただ、承認得点が生徒間で差が見られることから、学級内で生徒個々が認められる分野が少なく固定していることが考えられる。たとえば、学習面などである。したがって、生徒個々がそれぞれ認められ領域の拡大や方法を工夫することが必要である。

4.「やる気のある学級を作るためのアンケート」の内容と活用方法 本尺度は児童生徒の学校生活(学級生活)における意欲や充実感(スクール・モラール)を測定するものである。測定する領域は、中学生用は「友人との関係」「学習意欲」「学級との関係」「教師との関係」「進路意識」で、小学生用は前の三つの領域である。各領域の児童生徒の得点を指定された図表に記入すると、児童生徒個々の学校生活意欲の高さと、領域による偏りを理解できる。個人内評価が可能なので、教師は児童生徒個々について、配慮や意識的なかかわりが必要となる領域を把握できる。

さらに、学級の児童生徒全体の各領域の得点や総合得点を図3のように整理すると、その学級全体の状態が把握できる。授業や諸活動を展開する上で、提示の方法や学習形態など工夫すべきことが示唆される。図3の学級は、全体的に意欲が高い集団である。しかし、意欲の低下した一群の生徒がおり、彼らの意欲が満たされるような面を工夫して活動にとり入れないと、彼らは孤立するか、非建設的な行動に至ることが考えられる。したがって、活動する際のレベルの設定やグループづくりに彼らが参加できるような配慮が求められる。

「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート」の各領域の得点と、「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」の承認得点と被侵害得点とは、相関が高い。したがって、併用して活用することにより、児童生徒個々や学級集団の理解がより深まり、教師の具体的な対策が見えてくる。

たとえば、B組全体の承認得点が高いのは、学級内の友だちとの関係がよいからである。仲のよい友だちがいない生徒たちは、疎外感をより感じるだろう。したがって、学級内の友だち関係が固定せず拡大するような対応が、必要である、という具合である。

紹介した二つの尺度の結果は、知能のように変動が少ないものではなく、児童生徒が学校生活を送っていく中で変化していく。したがって教師は、定期的に実施することにより、タイムリーな対応ができる。 さらに、児童生徒個人の変容や学級集団が全体としてどのような方向に形成されていくのかが推測できるので、個人や学級集団に計画的に対応できる。そして、学級集団へのかかわりを通して、児童生徒個々に対応する方法も示唆されるのである。

おわりに

自分の教育実践を勘や経験則のみに頼っている教師は、問題が生じた場合、自分や児童生徒を必要以上に責めてしまう。とくに、自分は力の無い教師なのではないかと、自分を否定的に考えてしまう。

調査法の活用は、教師に自分の教育実践を分析的に見るという態度を形成する。したがって、問題が生じた場合でも、修正すべきポイントに対応すればよいと考え、自分を否定するような極端な思考には陥らない。問題を客観的にとらえて、建設的に対応できるのである。つまり、教師が自分の心の健康を保つ方法としても、調査法の活用は有効なのである。